用途別の作り方と注意点

エメラルドグリーンはその美しさゆえに、さまざまな用途で使われる人気の色ですが、使う素材や技法によって同じ色でも見え方や混ぜ方が変わってきます。

たとえばアクリル絵の具と水彩絵の具では混色の仕方や発色に差が出ますし、デジタルカラーではRGBやCMYKの設定が関係してきます。

さらに、塗る対象が紙なのか布なのかでも、完成した色の印象が大きく変わるため、それぞれの場面に合った作り方と注意点をおさえておくことが大切です。

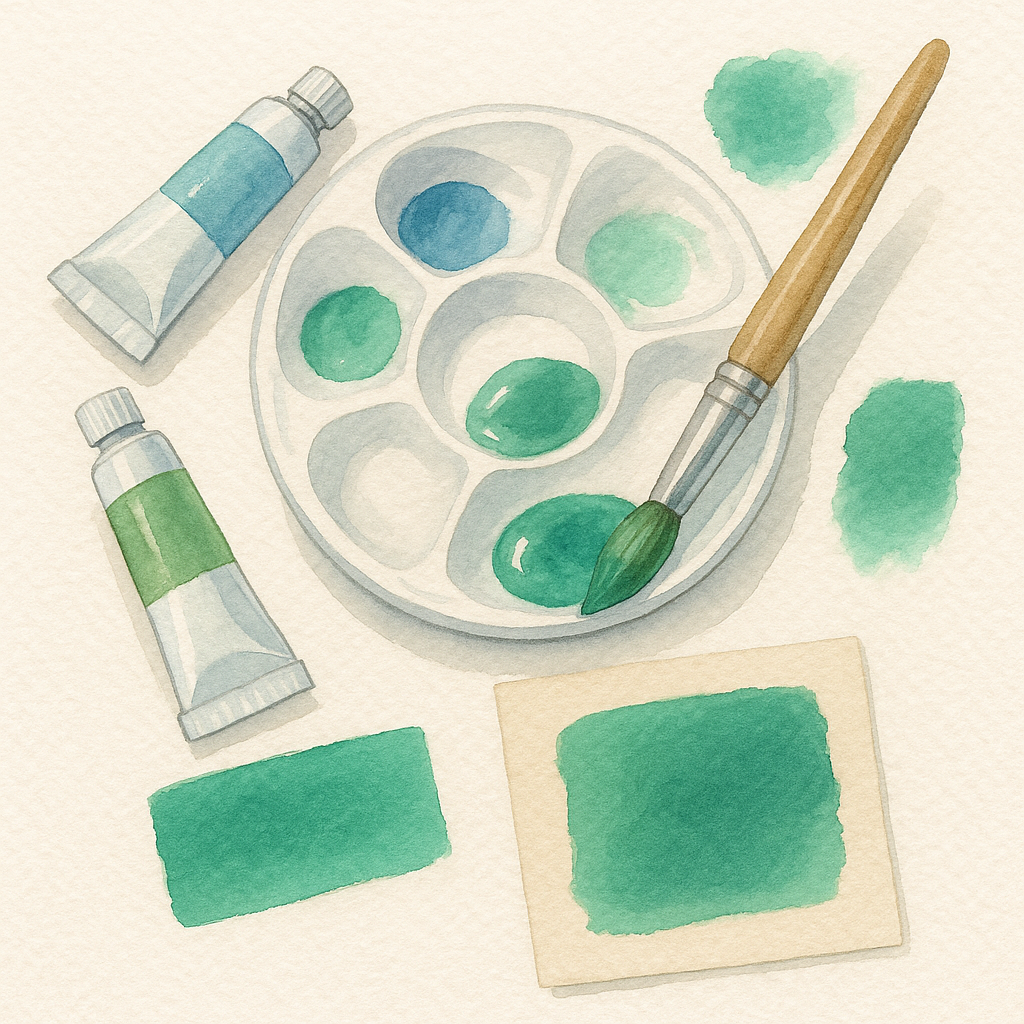

アクリル絵の具・水彩絵の具での違い

アクリル絵の具と水彩絵の具では、同じ色を混ぜても仕上がりの発色や質感に違いがあります。

アクリル絵の具は乾くと耐水性になり、発色が鮮やかでムラが出にくいのが特徴です。

エメラルドグリーンを混色する際には、青(セルリアンブルーなど)と緑(ビリジャン系)に少量の白を加えることで、しっかりとした発色の色を作ることができます。

一方、水彩絵の具は透明感が強く、塗り重ねや水の量で色の濃淡を調整しやすい反面、乾燥後に色が沈みやすい傾向があります。

水彩の場合は、混色だけでなく「塗るときの水分量」によってもエメラルドグリーンの見え方が大きく変わるため、何度か試し塗りをして乾燥後の色味も確認しながら進めることが大切です。

デジタルカラーでのエメラルドグリーンの再現方法

デジタルイラストやデザインにおいてエメラルドグリーンを表現したい場合は、RGBまたは16進数カラーコードで調整するのが一般的です。

代表的なエメラルドグリーンの数値としては、RGBでは「R:80 G:200 B:120」、16進数コードでは「#50C878」などが目安になります。

ただし、モニターやデバイスの設定によって色の見え方に差が出ることがあるため、目的に応じて微調整が必要です。

印刷用で使う場合は、CMYK形式に変換する必要がありますが、その際は少し色味が沈む傾向があるため、鮮やかさを維持するためには印刷前に色校正を行うのが理想的です。

ソフトによっては「エメラルドグリーン」としてあらかじめ登録されたカラーもあるため、時にはプリセットを活用するのも一つの方法です。

布や紙に塗るときの発色の違いに注意

エメラルドグリーンを布や紙に塗る場合、同じ絵の具でも素材の違いによって色の発色が変わることがあります。

たとえば、画用紙のように白くて吸水性のある紙に塗ると、透明感が強く出て明るく仕上がります。

一方、クラフト紙や色付きの紙では下地の色が混ざるため、少しくすんだ印象になりがちです。

布に塗る場合は、特にアクリル絵の具がよく使われますが、布の織り目によっては色が吸収されやすく、思ったより薄く仕上がることもあります。

こうした場合は、布用の下地剤を使ったり、絵の具を2度塗りすることで発色を補うことができます。

また、紙や布に塗ったときの色が乾燥後にどう変化するかを確認しておくことで、仕上がりの色のズレを最小限に抑えることができます。

まとめ:エメラルドグリーンの混色はコツをつかめば簡単

エメラルドグリーンは、青と緑の絶妙なバランスによって生まれる美しい色であり、自分で作ることも十分可能です。

混色の際には、必要な色の組み合わせや割合、そして絵の具の特性を理解することが成功への第一歩となります。

また、絵の具の種類や使う素材によって、発色や仕上がりが異なる点にも注意が必要です。

さらに、用途がデジタルかアナログかによってもアプローチが変わるため、目的に応じた調整を意識することが大切です。

最初はうまくいかないこともありますが、試しながら自分好みの色を探す過程もまた、創作の楽しみのひとつです。

エメラルドグリーンは混色の基本を理解すれば、誰でも美しく表現できる色なので、ぜひ気軽に挑戦してみてください。

コメント