張子の虎の基本知識

日本の伝統工芸品のひとつである張子の虎は、その愛らしい姿とは裏腹に、深い意味と歴史を持っています。

張子細工の技術を用いて作られるこの虎は、見た目が軽やかで動きが愛らしく、多くの人に親しまれてきました。

しかし、その外見に隠された象徴的な意味や使われ方を知ると、張子の虎がただの置き物でないことに気づくでしょう。

この記事では、張子の虎がどのような意味を持つのか、そしてその背景にある文化的価値について詳しく解説します。

縁起物としての位置付けや産地の特色にも触れながら、長く受け継がれてきたこの工芸品の魅力をお届けします。

張子の虎とは?

張子の虎とは、和紙を何層にも重ねて成型し、虎の姿を描いた日本の郷土玩具のひとつです。

特に首がゆらゆらと動く構造が特徴的で、子どもたちへの贈り物や節句の飾りとして用いられてきました。

名前の通り「張子」とは、紙を張って作る技法を指し、軽量で壊れにくく、どこか温もりのある風合いが魅力です。

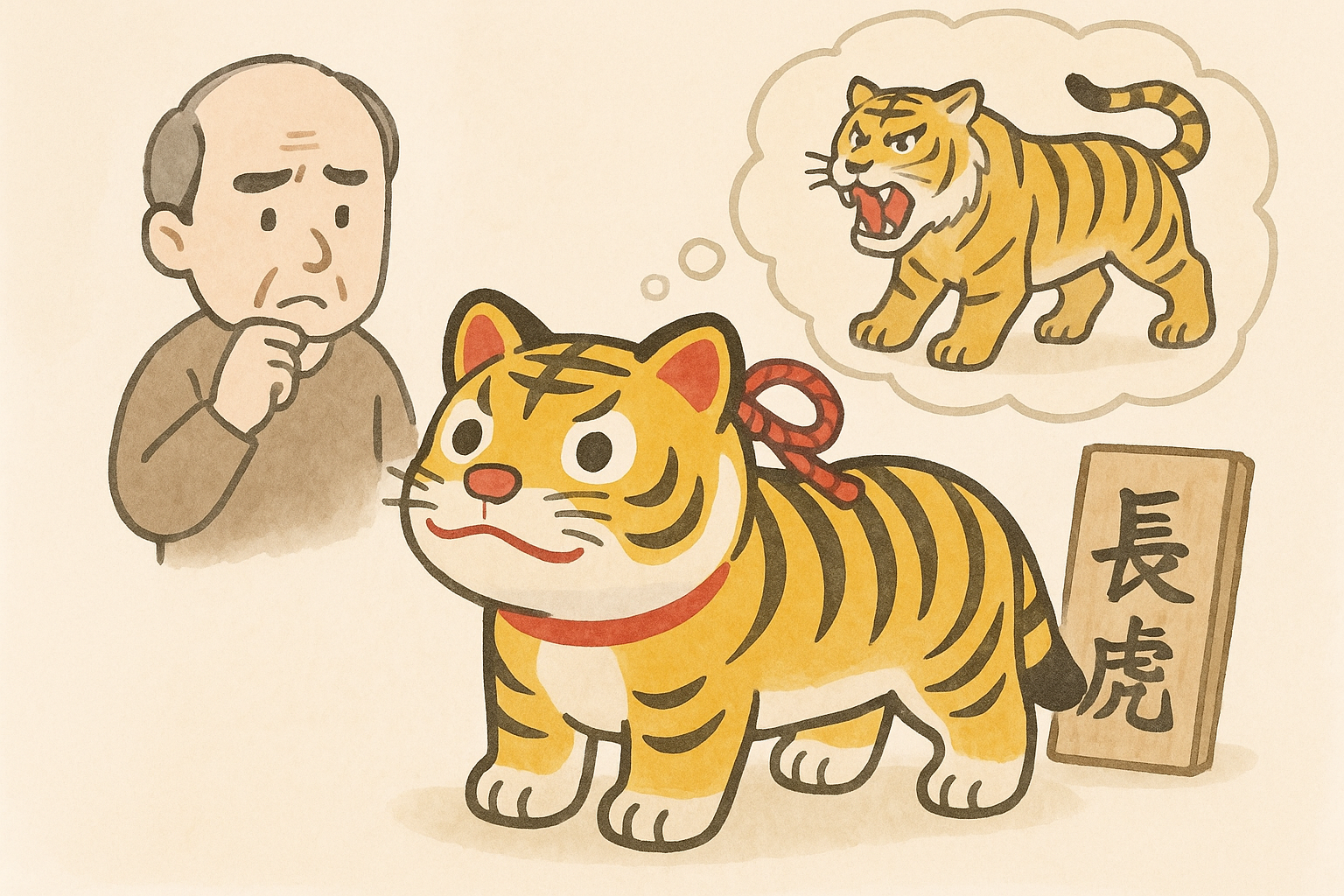

一見すると可愛らしい姿をしていますが、「張子の虎」という言葉には、見かけは強そうでも中身は弱い、という皮肉を込めた意味も存在します。

このように、玩具としてだけでなく言葉の比喩としても使われる点が、張子の虎の奥深さを物語っています。

縁起物としての張子の虎

張子の虎は、単なる郷土玩具という枠を超え、古くから縁起物としても重宝されてきました。

特に、虎は古来より病気や災厄を払いのける力があると信じられ、無病息災や厄除けの象徴とされてきた動物です。

張子の虎を子どもの枕元に置く風習や、節句の贈り物として使う習慣は、こうした信仰に基づいています。

さらに、虎は一日に千里を走って帰ってくると言われており、無事帰還を祈るお守りとしても用いられてきました。

そのため、受験や出張、旅行などの安全祈願にも適しており、現代においても贈り物として人気があります。

張子の虎は、見た目の可愛さに加え、こうした縁起的意味合いによって今も大切にされています。

日本の張子の虎の産地

張子の虎には、地域ごとに異なる特色を持った産地がいくつかあります。

特に有名なのは、福島県の「三春張子」や岡山県の「備前張子」、山形県の「米沢張子」などで、それぞれに伝統技法と絵付けの特徴があります。

たとえば、福島の三春張子では、鮮やかな色合いと首が揺れる独自の構造が魅力となっており、郷土玩具としてだけでなく、工芸品としても高く評価されています。

また、産地によっては、地元の祭事や神社の縁起物として張子の虎が用いられていることも多く、地域文化とのつながりが深いのも特徴です。

旅先で出会う張子の虎は、その土地の伝統と歴史を感じさせる存在として、観光客にも人気があります。

張子の虎の意味

張子の虎は、ただの装飾品ではなく、長い歴史と深い意味を持つ日本の象徴的な存在です。

その姿は勇ましい虎でありながら、中は空洞の張子であることから「見かけ倒し」や「虚勢を張る」ことの例えとして使われることがあります。

しかし一方で、張子の虎は病気や災厄を払いのける縁起物としても大切にされてきました。

このように、表面的には強そうでも中身が脆い存在としての意味と、魔除け・無病息災の願いを込めたお守りとしての意味、両面を併せ持つ点が特徴です。

張子の虎の意味を知ることで、その背景にある日本文化や言葉の奥深さを改めて感じられるのではないでしょうか。

張子の虎の由来と文化的背景

張子の虎の起源は江戸時代にまで遡ります。

当時は紙が貴重だった中で、軽くて丈夫な張子細工は庶民の生活に根付く玩具や飾り物として発展しました。

虎という動物は、古来より中国文化でも日本文化でも強さの象徴であり、病気や災厄を退ける存在とされてきました。

そのため、張子の虎は特に男の子の成長を願う端午の節句などに贈られ、家族の健康や安全を祈る意味が込められるようになったのです。

また、和紙を重ねて成型する技術や、職人の手による絵付けには、日本の手仕事文化が息づいており、ただの民芸品ではなく、地域文化と人々の信仰心が融合した伝統工芸として親しまれています。

「張子の虎」のことわざとその意義

「張子の虎」という言葉は、日本語のことわざにもなっており、見た目だけが立派で中身が伴わない人や物事を指します。

虎という猛獣でありながら、中は空洞の紙で作られていることから、「見かけ倒し」「虚勢を張る」という意味合いが込められています。

このことわざは、日常の会話やビジネスの場でも比喩的に使われることがあり、特に外見や肩書きだけで人を評価することの危うさを伝える役割も担っています。

しかし同時に、どこか親しみやすさを感じさせる表現でもあり、使い方次第ではユーモアを交えた表現としても機能します。

日本語の奥ゆかしさや言葉遊びの一面が見える、興味深い表現だといえるでしょう。

「張り子の虎」の使い方と設置場所

張り子の虎は、飾る場所にも意味が込められています。

多くの場合、玄関や床の間、子ども部屋など、家族の健康や安全を守ることを願う空間に設置されることが多いです。

特に端午の節句では、鎧兜や鯉のぼりと並んで、張子の虎を飾る家庭もあります。

また、受験生の机の上や病気療養中の人の枕元に置かれることもあり、災いを遠ざけ、心の拠り所としての役割を果たしてくれます。

最近では、モダンなインテリアに合うデザインの張子の虎も登場しており、現代の暮らしに溶け込んだ使い方も可能です。

伝統を守りつつ、実用的な縁起物としての役割を今も担い続けているのが、張子の虎の魅力です。

張子の虎のかわいいデザイン

張子の虎というと、勇ましい虎の姿を想像する方も多いかもしれませんが、近年では「かわいい」デザインの張子も多く登場し、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれています。

伝統的な手作りのぬくもりを残しつつ、丸みを帯びたシルエットや優しい色合いの虎は、インテリアとしても違和感なく馴染み、現代の暮らしの中に自然と溶け込んでいます。

また、動物の表情に個性を持たせた作品や、季節のモチーフと組み合わせた創作張子も人気です。

こうした可愛らしいデザインの張子の虎は、子どもへの贈り物や、お祝いごとの品として選ばれることも多く、その魅力は年々広がっています。

子供向けの張子おもちゃ

張子の虎はもともと子どもの健康や成長を願って作られていたことから、今も子供向けのおもちゃとしての一面を持っています。

伝統的な張子の虎には、首が揺れるように作られた「首振り虎」があり、その動きが小さな子どもたちの好奇心を引きつけます。

最近では、明るいパステルカラーや小さなサイズの張子も登場し、子ども部屋の装飾やプレゼントとしても人気です。

素材には軽くて安全な和紙が使われているため、小さな子どもが扱っても安心なのも魅力のひとつです。

さらに、職人が一つひとつ手作りしているため、同じデザインでも微妙に表情や色合いが異なり、世界に一つだけの特別なおもちゃとして喜ばれています。

張子の虎の魅力的な見かけ

張子の虎の最大の魅力のひとつは、その見た目の愛らしさと存在感にあります。

特に顔の表情は、地域や作り手によってさまざまで、どこかとぼけたような、あるいは力強くも優しさを感じるものが多く見られます。

また、体に描かれた模様や配色も特徴的で、赤や黄、黒などの鮮やかな色使いが目を引きます。

首を振る構造や、和紙の質感による素朴さが組み合わさることで、見る人に懐かしさと安心感を与えてくれるのです。

現代ではこの見た目の魅力がSNSや雑貨店などでも話題となり、伝統工芸品でありながらも「かわいいインテリア雑貨」として幅広い層に受け入れられています。

贈り物としての張子の虎

張子の虎は、縁起物としてだけでなく、贈り物としても非常に人気があります。

特に出産祝いや節句のお祝い、厄除けの品として選ばれることが多く、健康や成長、家庭の安全を願う気持ちを形にできる贈り物です。

最近では、専用の化粧箱に入れられた張子の虎や、メッセージカードとセットになったギフト仕様の商品も登場しています。

色やサイズのバリエーションも豊富で、相手の好みや用途に合わせて選べる点も喜ばれる理由のひとつです。

さらに、一つ一つ職人の手作りであることから、贈り手の想いがより深く伝わる贈答品として、特別な機会にふさわしいアイテムとして根強い人気を誇っています。

張子の虎に関する例文

張子の虎という言葉は、ただの伝統工芸品という枠を超え、比喩的な意味合いをもって日常会話や文学作品などに登場します。

表面的には勇ましく見えるものの、実際には中身が伴っていないという意味で使われることが多く、その言葉の使い方には注意が必要です。

実際の張子の虎は魔除けや厄除け、子どもの成長を願う縁起物ですが、会話の中で登場する場合は皮肉やユーモアを込めた用法もあります。

文学や映像作品でも、このような意味を生かして物語の伏線や象徴として用いられることがあり、言葉の背景を理解することで、より深い読み取りができるようになります。

日常会話に見る「張子の虎」

日常会話で「張子の虎」と言えば、しばしば比喩的に使われる言い回しが見られます。

たとえば、「あの上司は張子の虎だから、実際は部下に任せっきりだよ」といった具合に、威厳はあるように見えるが実際には力のない存在を表す場面で使われます。

また、「張子の虎みたいに飾られてるだけで動かないね」というように、形だけの存在を揶揄する意味で用いられることもあります。

こうした表現は、聞き手が言葉の意味を知っていることが前提になるため、使う相手や場面には注意が必要です。

とはいえ、軽い冗談や風刺として会話に取り入れることで、表現の幅が広がる面白さもあります。

文学作品に描かれた張子の虎

張子の虎は日本の古典や現代文学にもたびたび登場し、その象徴的な意味を通じて作品に深みを加えています。

例えば、ある小説では家庭内の「見せかけの平和」を表現する小道具として使われていたり、子どもの健やかな成長を願う親の愛情の象徴として登場したりします。

また、詩の中では「張子の虎のような勇気」として、心とは裏腹な行動を取る登場人物の心理描写にも用いられます。

特に戦後文学では、社会や組織の表面上の権威に対する風刺として「張子の虎」が取り上げられる場面もあり、文化や時代背景によってその意味合いが変化する点も興味深い特徴です。

張子の虎が登場するドラマ

テレビドラマにおいても、張子の虎は象徴的な小道具やセリフとして登場することがあります。

特に家族をテーマにした作品や、伝統文化を描くドラマでは、部屋のインテリアや神棚の近くに置かれるなど、何気ない形で視聴者の目に触れることがあります。

その中で張子の虎は、登場人物の心理状態を映し出すアイテムとして効果的に使われることもあり、ストーリーに深みを持たせる役割を果たしています。

近年では、ノスタルジックな演出や、手仕事の価値を伝える文脈の中でも張子の虎が用いられ、ドラマの世界観と視聴者の心に残る演出として定着しつつあります。

人気ドラマに見る張子の虎の役割

人気ドラマでは、張子の虎が「家庭の守り神」や「子どもの成長を願う象徴」として登場することがあります。

たとえば、ある作品では主人公が困難に立ち向かうたびに、実家の棚に飾られた張子の虎が映し出され、その存在が心理的な支えとして機能しています。

また、節句の場面で子どもと一緒に写る張子の虎が、成長と家族の絆を象徴するアイテムとして演出されることもあります。

こうした描写を通じて、視聴者に安心感や懐かしさを与えるとともに、日本の伝統文化に対する関心を喚起させる役割も果たしています。

小道具ながらも、その存在は印象深く残る場面が多いのです。

張子の虎が持つ象徴的な意味

張子の虎は単なる装飾品ではなく、長い歴史の中で育まれてきた深い象徴性を持ちます。

勇ましい見た目でありながら和紙でできているという、その「見かけと中身のギャップ」から、表面的な強さや空威張りの意味を含んだ比喩にも使われます。

一方で、家内安全や子どもの健やかな成長を願う守り神としての役割も持ち、実生活でも大切な存在とされています。

ドラマや文学作品、日常会話においても、この二面性が巧みに描かれることが多く、人々の心に深く残る存在です。

象徴としての張子の虎は、日本人の精神や価値観を映す文化的なアイコンとして、今も大切に受け継がれています。

まとめ:張子の虎に込められた意味と日本文化の奥深さ

張子の虎は、ただの縁起物や子どもの節句飾りにとどまらず、日本の言葉や文化、風習に深く根付いた象徴的存在です。

その姿には、表面的な強さと内面の柔らかさの対比があり、「見かけ倒し」という意味で使われることもあれば、家庭を守る守り神としての信仰も見られます。

また、ドラマや文学作品、日常会話の中でもしばしば登場し、日本人の感性や価値観を映し出しています。

地域によって形や色、作り方が異なる点もまた、張子の虎が長く愛され続けている理由の一つでしょう。

伝統的な技法で手作りされる温かみや、現代においても通用する象徴性は、世代を超えて親しまれ続けています。

張子の虎を知ることは、日本の言葉と文化を深く味わうことにつながるのです。

コメント